中国自 2013 年 “清洁空气行动” 后空气质量改善,但PM2.5浓度仍超世界卫生组织阈值。大气的复杂动力学表明,区域传输和对流化学与本地排放共同驱动气溶胶污染机制。垂直测量有助于深入了解气溶胶的分布、化学性质以及与气象的相互作用,对明确其来源、形成机制、提高污染评估准确性和改进污染控制策略至关重要。然而,此前许多关于气溶胶来源和形成机制的研究多局限于近地面测量或整层积分观测,对气溶胶垂直分布的研究相对较少。近期,课题组基于MAX-DOAS与机器学习技术实现了对大气气溶胶垂直分布的准确反演及驱动成因分析。研究成果发表于环境领域著名期刊Environmental Science & Technology,标题为“Exploring Aerosol Vertical Distributions and Their Influencing Factors: Insight from MAX-DOAS and Machine Learning”。

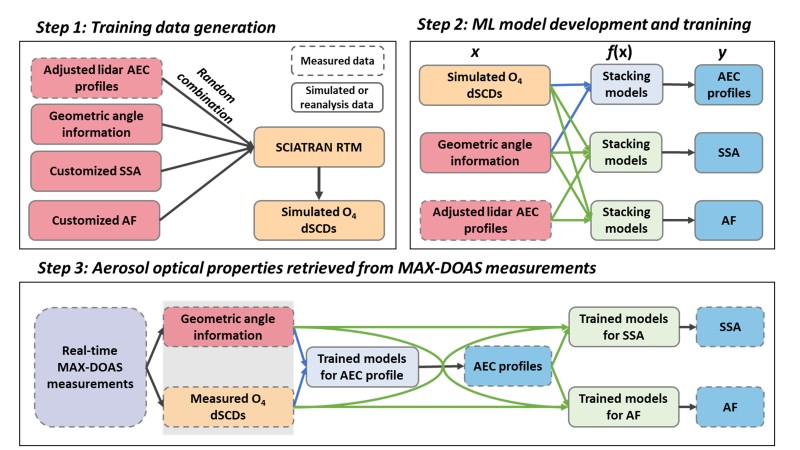

基于辐射传输模式引导的机器学习反演框架:研究团队通过辐射传输模型与机器学习的双向耦合,构建了覆盖光学特性与大气污染物浓度的高泛化训练数据集,提高了机器学习模型对准确知识的捕捉能力。在与太阳-天空辐射计和激光雷达的对比验证中,本研究所反演的气溶胶光学特性表现出较高的一致性。这一方法学突破不仅验证了“物理模型模拟-机器学习优化”技术路线的可行性,更为其他光学遥感技术的大气污染物反演提供了可移植框架。与传统最优估算法相比,反演效率提升近60倍,误差降低75%。,且对气溶胶类型突变、传输过程等复杂场景的鲁棒性更强。

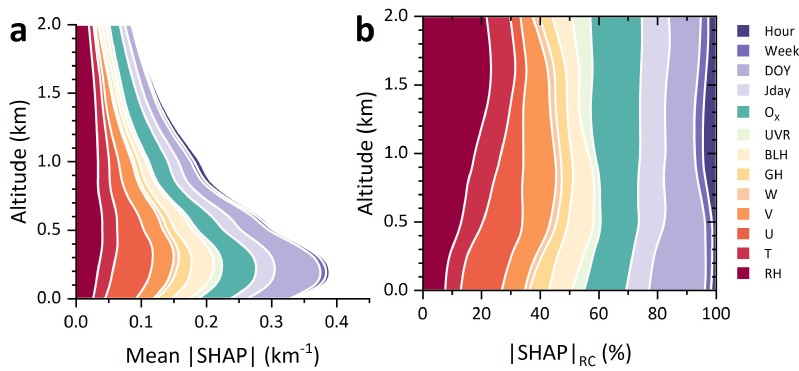

多因子解析与区域传输影响: 通过SHAP 可解释机器学习模型和气象归一化分析,团队定量识别了不同高度气溶胶的主导驱动因子。低空(<0.5 km)的气溶胶主要由人类排放、东西向传输和大气氧化驱动,贡献度超过 60%;高空(>0.5 km)则以相对湿度和大气氧化为主导,贡献度达 55% 以上,反映出吸湿增长和二次气溶胶形成是高空污染的关键机制,且 0.5-1.6 km 高度受南北向传输影响显著,华北地区污染物可通过高空输送至上海,影响中层气溶胶分布。

总结:本研究实现了MAX-DOAS技术与机器学习的深度融合,为大气污染立体观测提供了低成本、高时效的新范式。团队表示,未来将拓展多波长反演能力,进一步区分气溶胶化学组分,并结合卫星-地基-机载多平台数据,构建“空天地”一体化的污染监测网络,为全球气候变化和空气污染治理提供更精准的科学支撑。

复旦大学环境系博士生张三保为论文第一作者。合作者包括上海市环境监测中心霍俊涛工程师,中国科学院空天信息创新研究院李正强教授,中国科学院上海技术物理研究所巩彩兰研究员,以及复旦大学周斌教授、王珊珊教授为本文通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划(2023YFC3705301)、国家自然科学基金(22176037、42375089、22376030,和 21976031)项目的支持。

原文链接:Sanbao Zhang, Shanshan Wang, Juntao Huo, Cailan Gong, Zhengqiang Li, Jiaqi Liu, Ruibin Xue, Yuhao Yan, Bohai Li, Yuhan Shi, and Bin Zhou. Exploring Aerosol Vertical Distributions and Their Influencing Factors: Insight from MAX-DOAS and Machine Learning. Environmental Science & Technology, 59 (23), 11616-11627, 2025. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.4c14483